最新新闻

从20世纪80年代起步的中国保健品行业,已经迅速发展成为一个独特的产业。我国保健品行业经过多年的发展如今已成为全球保健品大国。近年来,随着中国经济的发展、居民收入的增长、生活节奏的加快以及老龄化社会的来临,保健品的消费也日趋大众化,从过去的可选消费品转为必选消费品,中国保健品市场的发展进入了快车道。当前,保健品市场呈现出三大特点:

一是需求升级。中国保健品市场大且增长快,消费者人群进一步细分,其需求从单一元素补充向复合型及个性化发展,消费者需求正发生根本性转变。

二是产品为王。伴随市场消费升级,优质产品、强品牌力将成为未来引领中国市场的核心竞争力,进入“产品为王”的竞争时代。

三是跨国合作成为“新常态”。海外知名品牌虽然在电商渠道有较快发展,但正日益受到更加严格监管的影响,未来跨国合作、资源互补将成为“新常态”。

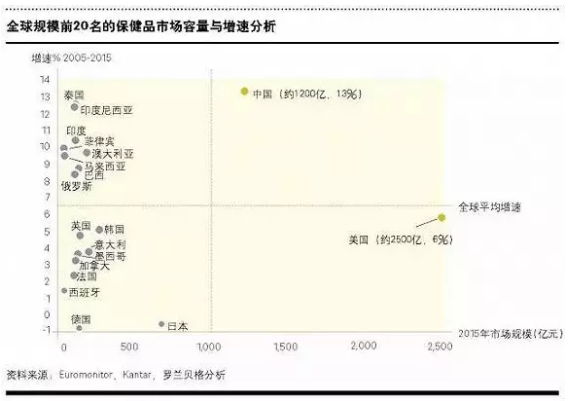

中国保健品市场存量大且增长快,消费者人群细分且需求转变。过去20多年间,保健品在中国诞生、发展,并逐渐成为人们日常生活的一部分,海外产品也走进了千家万户。放眼未来,中国保健品市场将走向何方?2015年,中国保健品市场规模约为1200亿元,相比2005年的约450亿元增长了2.7倍。纵观全球,美国与中国占据了保健品市场的半壁江山。2005-2015年,中国保健品市场发展增速达到13%,居世界首位;美国市场规模排名第一,但增速仅为6%。

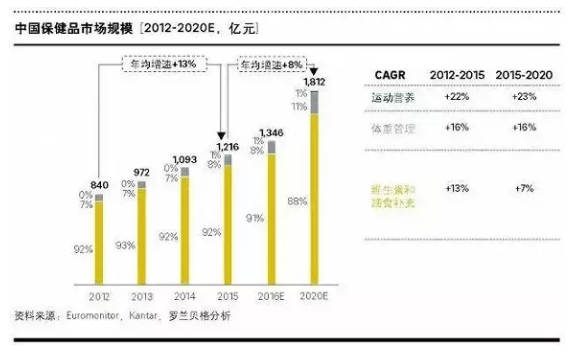

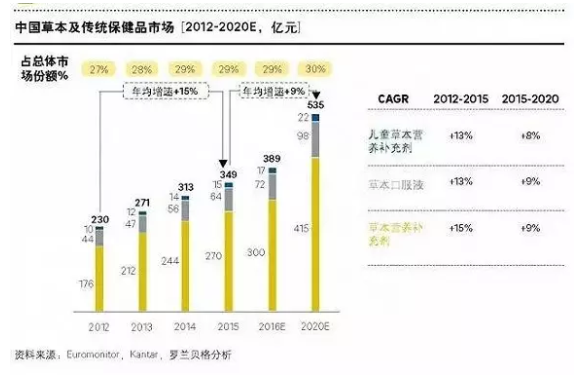

对比中美保健品消费习惯可发现,中国市场仍有较大发展空间。美国的保健品渗透率达50%,而中国仅为20%;其中,美国有60%的保健品消费者属于粘性用户,而中国仅有10%;此外,就人均消费金额而言,中国仅为美国的1/8。未来,中国保健品市场预计仍将以高于本国GDP的速度增长,2015-2020年的年均增速将约为8%,市场规模预计至2020年将约为1800亿元。其中,草本及传统类保健品在中国市场一直保持着较高的占有率,约达30%。源于中医文化,草本及传统类产品天然、长效且副作用小的理念在中国消费者中深入人心。未来,在国家中医药发展战略规划纲要的推动下,草本及传统类保健品仍将在中国保健品市场中占据重要一席,预计发展增速将略高于整体市场。

|

|

|

推动中国保健品市场迅猛发展的主要力量

主要有三方面:健康意识的提升、健康需求的精细化,以及消费者对高品质保健品的追求。

消费者健康意识提升

中国的人口亚健康情况日渐凸显,依据世界卫生组织标准,目前中国符合健康定义的人群仅占总人口的约15%,而亚健康人群的比例则高达70%左右。因此,包括改善身体状况、保持健康状态在内的消费意愿明显提升,如在北京、上海、天津等人均GDP达十万元以上的城市,人均健康支出均高于其他城市约30%。

健康需求精细化

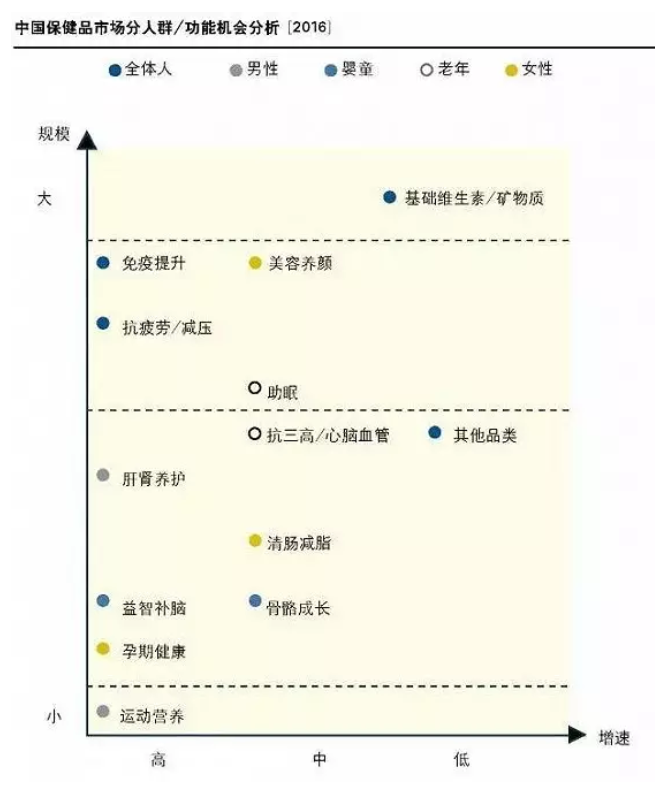

中国消费者对于保健品的功能需求呈现出细分化趋势。我们在2016年的消费者市场研究发现,女性更关注美容养颜、清肠减脂、孕期健康等功能,男性则对肝肾养护、运动营养等有更高需求,婴童的需求多为益智类、骨骼类产品,老年人则关注助眠、心血管健康类的产品。各人群均对基础营养、免疫提升、抗疲劳减压类产品有所需求,但亦需依据人群特征细化产品设计。不同细分市场的规模和增速存在较大差异,这也为保健品企业带来了差异化发展机遇。

追求高品质保健品

中国快速崛起的2-3亿中产阶级开始追求产品品质,我们的多项消费者研究表明,通过细致地分析、研究和品牌定位,国际品牌在中国市场可享受“天然”的品牌溢价,消费者也愿意为其支付溢价。跨境电商的兴起亦为消费者选购国际高品质保健品提供了高效便捷的渠道。基于我们的消费者调研,约有40%的1-3线城市消费者通过跨境海淘购买国际 品牌保健品,其中约70%认为国际品牌代表高品质,并愿为其支付溢价。

保健品已成为重要的跨境购物品类。例如,主营澳洲进口保健品的Chemist Warehouse在2016年“双11”购物节当天成为跨境电商领域首个单日销量达亿元级别的天猫国际商家。相比其他传统渠道,电商正高速发展,未来将成为保健品的主渠道之一,国外保健品产品通过此渠道源源不断地流入国内。

|

|

政策环境呈现出政策利好与严格监管并举态势

中国保健品监管起步较晚,保健品相关新政自2014年以来加速出台,行业正逐步从“监管缺位”向“规范发展”转变,从“严格管控”向“有序管理”演进。

一方面,从政策利好来看,中国于2016年引入保健品备案制,对产品进行分类管理。在该制度下,符合要求的产品仅需3-6个月即可完成全部资质审批流程,大大缩短了上市时间。目前备案工作细则已发布征求意见稿,预计将于2017年5月起全面实施。

观察美国保健品市场政策演进可发现,1994年颁布的《膳食补充剂健康与教育法案》扩充了保健品的定义范围,正式确立保健品备案制,弱化了注册制,美国食品药品管理局(FDA)从上市前管控转向上市后监管。该法案出台后,美国保健品市场进入快速发展期,之后五年的行业复合增速高达23%。而中国直销牌照的发放于2015年起加速步伐。2015年至今,新发牌照27张,其中21张覆盖保健品品类销售。截止目前,中国获得直销牌照的企业总数达90多家,较2014年增长了近50%。(后附2017年12月最新中国直销企业名单)

另一方面,行业规范化整顿加速。新《保健食品注册审评审批工作细则(2016年版)》在研发要求、配方设计等各方面对“蓝帽子”(国家食品药品监督管理局批准的保健食品标志)的注册及延续注册提高了要求,短期内将淘汰一批研发能力较弱、产品质量存疑的低质厂商。同时,随着跨境电商税收新政的实施以及《跨境电子商务零售进口商品清单》的出台,对进口产品和跨境电商的管控亦正日趋严格。

我们判断:未来五年,中国保健品市场将呈现出政策利好与严格监管并举局面。这要求相关企业正确理解政策动向,把握政策监管带给品质产品的红利窗口,积极提升自身研发、生产和质量实力。

优质产品、强品牌力成为核心竞争力

市场分散

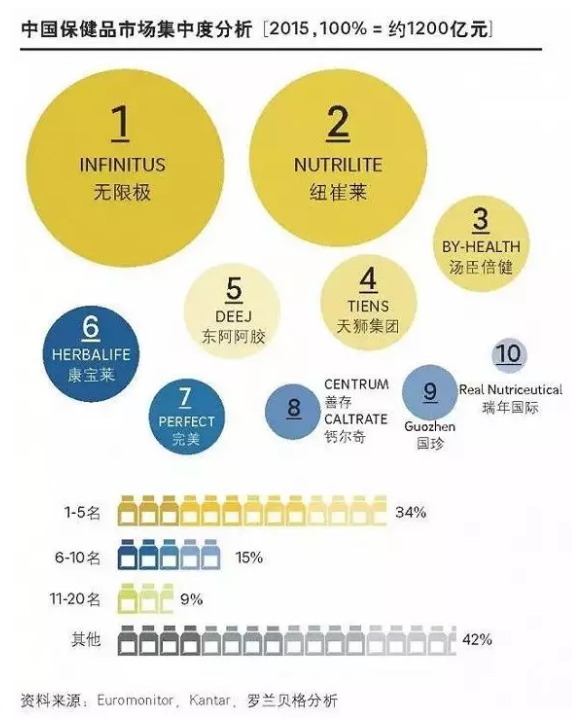

2015年,中国保健品市场前五强的总市场占有率约为34%,前二十名约共占60%的市场份额。末端长尾则聚集了众多品牌薄弱、品类较少的小型地方企业,保守估计约有2000多家,总市场占有率约42%。

造成中国保健品行业分散发展的原因之一是由于在过去较长时期内,行业进入门槛较低。注册审批时间比药品短, 临床试验难度比药品低,但行业利润率比食品行业更高,从而吸引了大量食品厂家进入。同时,由于过往“蓝帽子”资质管理不严格,大量低质保健品企业得以通过“贴牌”进入市场。

“强者”不强

当前,领先的国内企业相较国外成熟品牌仍有许多不足,主要表现为产品力、品牌力薄弱,以及产品研发能力欠缺。

消费者洞察及产品研发能力不足导致本土企业产品组合缺乏“宽度”和“深度”

就“宽度”而言:外国品牌产品线普遍比本土企业更齐全。以中美领先保健品品牌为例,美国GNC旗下有1500多个产品,涵盖诸多品类;而中国汤臣倍健的产品虽覆盖主要的大类保健功能,却仅有约150个产品,为GNC的1/10。之所以造成该现状,既有外部政策的限制原因,也有企业重营销轻品质的传统因素。未来,随着保健品注册/备案细则及《总局关于保健食品功能声称管理的意见(征)》等新规的落地,政府将在规范市场的基础上,逐步放开对原料、功能声称的限制,助推市场发展与产品升级。

就“深度”而言:中国企业产品设计仍较为粗放,往往欠缺具有生命力的明星产品以及针对不同人群的细分产品。在保健品市场发展初期,此做法可以通过一个产品辐射尽可能多的客群,利于快速扩大销售。但随着行业日趋成熟与需求细分,“通吃”的产品结构一定会逐渐被有针对性、定制化的产品所替代。以复合维生素类产品为例,美国市场已将系列产品细化至不同人群,但中国80%以上的产品仍为覆盖全人群的粗放式产品。虽然保健品在产品开发难度上低于药品,但若要推出合适中国不同人群的产品线,仍需要对细分市场消费者需求有深入了解,持续投入产品研发,并培育消费习惯。

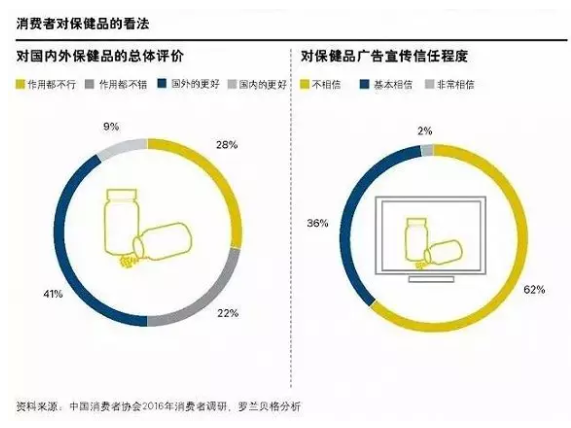

本土品牌的总体形象较低端,消费者信任度较低

中国消费者协会调研发现,目前仅有约9%的消费者认为中国本土保健产品优于国外产品。中国品牌多倾向于粗放式广告投入、夸大宣传等方式推销产品,虽起效快,但难以持续,而且往往由于欠缺科技含量,产品功效难以达到宣称效果,导致国内保健品企业的相关负面新闻屡现,对整个行业带来不良影响。

相比之下,国外品牌通常在“专业”的价值点上持续积累品牌资产。例如,通过与体育运动员合作拍摄广告、赞助或冠名大型体育赛事等方式,品牌得以与“强身健体”建立强关联。由于运动员人群具有“强壮”、“健康”、“更注重营养摄取”的专业形象,其代言可以提升消费者对品牌的信任感,体现品牌的专业度。

随着消费观念的日趋成熟,辅以行业领先企业的正向带动,洗脑式广告将愈发难以影响消费者的购买决策。此前,部分中国本土企业的负面形象已影响了消费者对国产保健品的整体信任度,从而使国外品牌具备“天然”的品牌优势。

国际品牌备受推崇,但发展面临掣肘

至2015年,中国市场已成为许多海外保健品企业的新增长点。澳大利亚品牌Blackmores自2013年起瞄准中国市场,2015年直接或间接销售至中国的产品占其总收入的40%,在华销售额增速超过100%。澳大利亚Swisse也通过跨境电商一跃成为中国线上销售排名第一的保健品牌,2015年的总销售额同比增长65%,在华销售额超过其总销售额的50%。

然而,国外保健品企业在华发展正日渐受到政策监管的影响。一方面,在线上渠道,随着《跨境电子商务零售进口商品清单》的出台和跨境电商税改的实施,保健品跨境电商面临着税率增加和正面清单的双重限制与监管。

另一方面,在线下渠道,资质获取成为最大障碍。国外保健品企业若想获得在中国线下售卖的产品批文,除了需要同本土企业一样递交关于产品及企业资质的基本材料外,还需准备生产国政府机构或法务机构出具相关资质证明、安全性报告等文件。因为本国政府及法律体系较之中国不同,许多国际企业从未开具过相关的证明,甚至本国无相关机构存在,导致其难以提供符合中国审批要求的文件,从而使“蓝帽子”注册进程大大滞后。截止2016年10月,中国总计15703个“蓝帽子”中,仅有664个为进口“蓝帽子”。

凭借研发、生产等天然优势,制药企业纷纷加入保健品阵营。相较于保健品企业,药企较为注重产品研发与品质把控,自身的品牌价值使其在向保健品延伸方面具备天然优势。例如,辉瑞的善存系列在中国市场取得了不俗业绩,跻身前十强,这也促使辉瑞近期收购其代工企业,布局中低层级市场,以进一步扩大市场份额。在美国保健品市场,前十强中有四家为全球领先制药企业——辉瑞、雅培、拜耳和强生。

博弈将继续

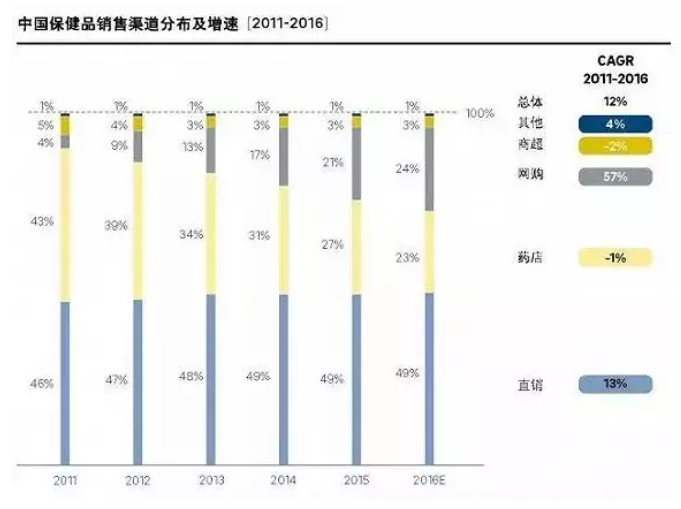

直销与分销渠道的博弈将继续,短期内直销将胜出;电商发展迅猛,抢占药店渠道份额。

中国政府于2006年开放直销牌照,过去十年是保健品直销企业发展的黄金时期。对于保健品而言,熟人之间的分享推荐至关重要。相较于分销,直销模式门槛低,利润高,资金周转快,并具备面对面推荐式的销售特质,因此大大推动了保健品的市场渗透与发展。目前,中国保健品前十强中,直销占据七席。保健品的消费品属性也使得企业能够以分销模式获得成功,较为成功的企业包括汤臣倍健、东阿阿胶等。目前,分销模式多高度依靠药店渠道,传统的商业零售渠道仅为补充。

近年来,电商快速兴起,已取代药店成为仅次于直销的第二大销售渠道,保健品亦成为电商渠道排名前五的大品类。跨境电商的兴起与国际保健品牌的进入是关键推动因素。基于2016年淘宝天猫保健食品数据,销售排名前十位的保健食品中超半数为进口品牌。

研究美国保健品市场可发现,其零售环境在不同城市地区层级间差异不大,严苛的法律环境也阻碍了直销的快速发展,极高的诉讼成本可直接导致企业破产,再加上消费者保健品教育已基本完成。因此美国市场呈现多样化的渠道分布:涉及直销、药店、超市/卖场、折扣店和诊所医师等。美国保健品前十强中,直销仅占一席。

我们判断,有别于美国等成熟市场,中国的渠道布局将走出自身特色:直销与分销模式在可预见的未来还将长期共存,各具特色,但短期内直销恒强;电商地位日益凸显,同时,随着互联网药品交易B证、C证审批的取消,线下实体药店的网上销售或将迎来新一轮增长,以药店为代表的传统线下分销渠道需积极思考转型。

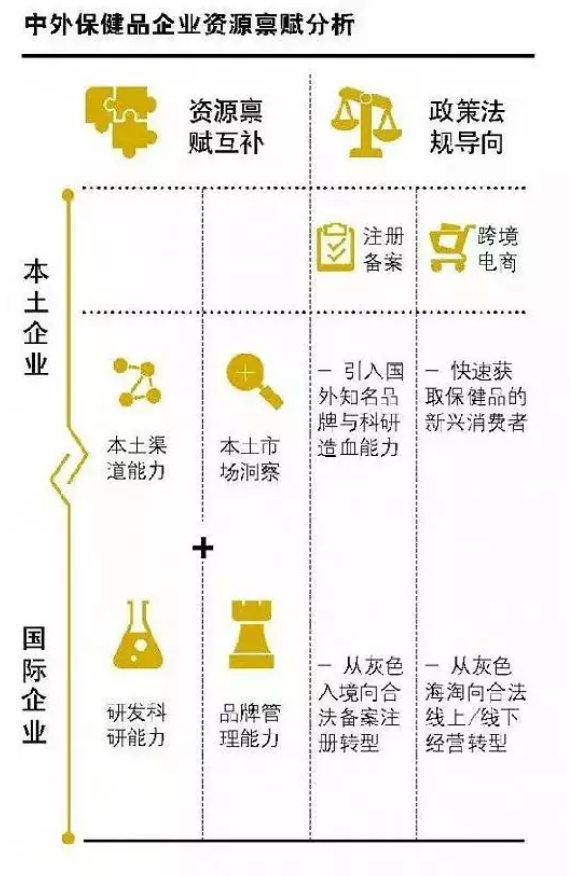

跨国合作、资源互补将成为“新常态”

在中国保健品市场需求呈现爆发式增长的同时,许多国际品牌在其本国的市场份额日趋饱和,以Blackmores,Swisse等为代表的国际品牌通过跨境电商在中国迅速取得成功,使诸多国际品牌也纷纷瞄准中国市场。

由于中国市场的特殊性,外资品牌虽看好中国机会,但在资质申请、渠道拓展等方面屡屡受阻。随着跨境电商税提高、进口保健品正面清单等政策落地,进口品牌迅猛增长赖以生存的电商渠道亦将面临阻力。

在此背景下,2014-2016年间,诸多中国企业纷纷以收购、合作等多种方式,嫁接国际资源,实现中外互补。如2016年初,汤臣倍健与美国最大的保健品企业NBTY在中国建立合资公司。汤臣倍健成为控股股东,并取得其两个品牌在中国的销售权,以期在电商渠道获得更好增长;NBTY也希望借助汤臣倍健以顺利进入中国广阔的线下渠道。

|

|

中国保健品市场“致胜”策略性构想

中国保健品市场的快速增长,给企业带来了前所未有的机遇及挑战。各类企业要在保健品市场有所作为,需要在“产品及品牌,渠道,国际合作”三个关键方面做好准备:

产品/品牌力提升:企业需深入理解及把握消费趋势,夯实消费者洞察,积极布局高增长细分市场,打造明星单品,即“深度”,同时完善产品线布局,即“宽度”。研发实力将成为企业成功注册/备案、实现产品快速上市的前提,保健品企业可在夯实自主研发的基础上,通过外部合作等多种模式,做好产品储备,并在此基础上打造聚焦目标客群、细分功能的专业化品牌形象。

准确布局渠道:企业可考虑获取直销牌照切入保健品市场,同时积极布局快速增长的电商渠道。在线下渠道的拓展中,需思索传统药房渠道的突破与转型,例如把握政策窗口,以线下实体药店为抓手,积极布局线上,打造独特的“产品及服务特色”,或通过O2O模式,带来销售创新,重新激活药店渠道生命力。

国际资源嫁接:本土企业可积极寻求国际资源的合作与嫁接,从而快速获取国外优质保健品品牌、产品或配方,迅速提升产品质量及品牌形象。国际企业亦可充分利用中国企业在政策洞察、渠道布局等方面的优势,快速获取中国市场的潜在收益。

在中国消费升级和积极政策的双重利好下,在可预见的未来,中国保健品市场将成长为世界第一。然而,在这块“大蛋糕”上尚有许多待捕获的市场机遇。谁会基业长青,将在很大程度上取决于保健品企业在产品/品牌、渠道及国际资源嫁接等关键领域的布局与耕耘。

2017年12月,根据商务部直销行业管理信息系统(http://zxgl.mofcom.gov.cn/front/index)显示,目前我国获得直销牌照的企业有89家,仍有两家公司已获牌尚未公布。

| 序号 | 企业名称 | 企业性质 | 获牌年份 |

| 1 | 雅芳(中国)有限公司 | 外资 | 2006 |

| 2 | 宝健(中国)有限公司 | 外资 | 2006 |

| 3 | 如新(中国)日用保健品有限公司 | 外资 | 2006 |

| 4 | 南京中脉科技发展有限公司 | 内资 | 2006 |

| 5 | 新时代健康产业(集团)有限公司 | 内资 | 2006 |

| 6 | 三生(中国)健康产业有限公司 | 内资 | 2006 |

| 7 | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司 | 外资 | 2006 |

| 8 | 金士力佳友(天津)有限公司 | 外资 | 2006 |

| 9 | 富迪健康科技有限公司 | 外资 | 2006 |

| 10 | 安利(中国)日用品有限公司 | 外资 | 2006 |

| 11 | 完美(中国)有限公司 | 外资 | 2006 |

| 12 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司 | 外资 | 2006 |

| 13 | 广东康力医药有限公司 | 内资 | 2006 |

| 14 | 广东太阳神集团有限公司 | 外资 | 2007 |

| 15 | 无限极(中国)有限公司 | 外资 | 2007 |

| 16 | 北京罗麦科技有限公司 | 内资 | 2007 |

| 17 | 嘉康利(中国)日用品有限公司 | 外资 | 2007 |

| 18 | 康宝莱(中国)保健品有限公司 | 外资 | 2007 |

| 19 | 美乐家(中国)日用品有限公司 | 外资 | 2007 |

| 20 | 天津尚赫保健用品有限公司 | 外资 | 2007 |

| 21 | 哈药集团股份有限公司 | 内资 | 2007 |

| 22 | 江苏安惠生物科技有限公司 | 内资 | 2008 |

| 23 | 江苏隆力奇生物科技股份有限公司 | 内资 | 2008 |

| 24 | 克缇(中国)日用品有限公司 | 外资 | 2009 |

| 25 | 绿之韵生物工程集团有限公司 | 内资 | 2010 |

| 26 | 葆婴有限公司 | 外资 | 2010 |

| 27 | 天津天狮生物工程有限公司 | 内资 | 2011 |

| 28 | 爱茉莉化妆品(上海)有限公司 | 外资 | 2011 |

| 29 | 湖南炎帝生物工程有限公司 | 内资 | 2011 |

| 30 | 山东安然纳米实业发展有限公司 | 外资 | 2012 |

| 31 | 金日制药(中国)有限公司 | 外资 | 2012 |

| 32 | 吉林东升伟业生物工程集团有限公司 | 内资 | 2012 |

| 33 | 吉林省美罗国际生物科技集团股份有限公司 | 内资 | 2012 |

| 34 | 圣原健康产业有限公司 | 内资 | 2012 |

| 35 | 天福天美仕(厦门)生物科技有限公司 | 内资 | 2012 |

| 36 | 上海春芝堂生物制品有限公司 | 内资 | 2013 |

| 37 | 深圳市荣格科技有限公司 | 内资 | 2013 |

| 38 | 天津市康婷生物工程有限公司 | 内资 | 2013 |

| 39 | 广东九极生物科技有限公司 | 内资 | 2013 |

| 40 | 权健自然医学科技发展有限公司 | 内资 | 2013 |

| 41 | 长青(中国)日用品有限公司 | 外资 | 2013 |

| 42 | 宝丽(中国)美容有限公司 | 外资 | 2013 |

| 43 | 康美药业股份有限公司 | 内资 | 2013 |

| 44 | 理想科技集团有限公司 | 内资 | 2013 |

| 45 | 东方药林药业有限公司 | 内资 | 2014 |

| 46 | 福维克家用电器制造(上海)有限公司 | 外资 | 2014 |

| 47 | 四川福能源生物科技有限公司 | 内资 | 2014 |

| 48 | 荟生(海南)健康产业有限公司 | 内资 | 2014 |

| 49 | 三株福尔制药有限公司 | 内资 | 2014 |

| 50 | 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 | 内资 | 2014 |

| 51 | 吉林云尚保健食品有限公司 | 内资 | 2014 |

| 52 | 内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司 | 内资 | 2014 |

| 53 | 大溪地诺丽饮料(中国)有限公司 | 外资 | 2014 |

| 54 | 圃美多(中国)有限公司 | 外资 | 2015 |

| 55 | 山东福瑞达医药集团公司 | 内资 | 2015 |

| 56 | 山东卫康生物医药科技有限公司 | 内资 | 2015 |

| 57 | 山东永春堂集团有限公司 | 内资 | 2015 |

| 58 | 河北华林酸碱平生物技术有限公司 | 内资 | 2015 |

| 59 | 东阿阿胶股份有限公司 | 内资 | 2015 |

| 60 | 北京东方红航天生物技术股份有限公司 | 内资 | 2015 |

| 61 | 大连双迪科技股份有限公司 | 内资 | 2015 |

| 62 | 威海紫光科技园有限公司 | 内资 | 2015 |

| 63 | 安徽省康美来大别山生物科技有限公司 | 内资 | 2015 |

| 64 | 天津铸源健康科技集团有限公司 | 内资 | 2015 |

| 65 | 辽宁未来生物科技有限公司 | 内资 | 2015 |

| 66 | 金科伟业(中国)有限公司 | 外资 | 2015 |

| 67 | 佳莱科技有限公司 | 内资 | 2015 |

| 68 | 青岛海之圣生物工程有限公司 | 内资 | 2015 |

| 69 | 青岛康尔生物工程有限公司 | 内资 | 2015 |

| 70 | 金木集团有限公司 | 内资 | 2015 |

| 71 | 北京北方大陆生物工程有限公司 | 内资 | 2015 |

| 72 | 金诃藏药股份有限公司 | 内资 | 2015 |

| 73 | 金天国际医疗科技有限公司 | 内资 | 2016 |

| 74 | 天津和治友德制药有限公司 | 内资 | 2016 |

| 75 | 苏州绿叶日用品有限公司 | 内资 | 2016 |

| 76 | 安发(福建)生物科技有限公司 | 外资 | 2016 |

| 77 | 陕西三八妇乐科技股份有限公司 | 内资 | 2016 |

| 78 | 山西琪尔康翅果生物制品有限公司 | 内资 | 2016 |

| 79 | 浙江致中和生物工程有限公司 | 内资 | 2016 |

| 80 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 外资 | 2016 |

| 81 | 全美世界(浙江)药业有限公司 | 外资 | 2016 |

| 82 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 内资 | 2016 |

| 83 | 绿活美地健康科技有限公司 | 内资 | 2016 |

| 84 | 辽宁清晨生物科技有限公司 | 内资 | 2016 |

| 85 | 湖南吉美生物科技发展有限公司 | 内资 | 2016 |

| 86 | 山东益宝生物制品有限公司 | 内资 | 2016 |

| 87 | 沃德(天津)营养保健品有限公司 | 内资 | 2016 |

| 88 | 珠海保税区永健保健食品有限公司 | 外资 | 2017 |

| 89 | 自然阳光(上海)日用品有限公司 | 外资 | 2017 |

| 90 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 内资 | 未公布 |

| 91 | 广州德家日用品有限公司 | 外资 |

未公布 |

内容摘自:慎思行和商务部直销行业管理信息系统